诗人阿橹:空白的情感可以写上最美的诗句

诗人阿橹:空白的情感可以写上最美的诗句

作者 | 赤子家书(孔网店铺:赤子家书)

来源 | 孔夫子旧书网App动态

#书店日记# 彼岸花的白色合唱(26)

——中国当代已故诗人备忘录

(河南)李红军

1960年前后,巴西有一位名叫若昂·吉马朗埃斯·罗萨的作家创作了一篇短篇小说:《河的第三条岸》。开头这样写道:“父亲是一个尽职、本分、坦白的人。据我认识的几个可以信赖的人说,他从小就这样。在我的印象中,他并不比谁更愉快或更烦恼。也许只是更沉默寡言一些。……”某一天父亲打造了一条小船,告别家人,走向离家不远的大河,独自驾舟在河上飘荡,只需儿子送来食物,别无他求。家人想尽办法让他重返故园,但他依然我行我素。最终,白发染鬓的儿子对他隔岸发誓,只要回来,一定继承他未竞的事业。父亲兴高采烈地向岸边靠近,可儿子却无法忍受仿佛来自天外的父亲,在恐惧中落荒而逃。

父亲的形象在儿子的心灵中是雄伟的,高大的,甚至被儿子当作未来的样板。可是,当父亲备受命运和风雨的折磨,变得无辜和封闭,直至难以辨认,儿子心中的恐惧迫使他逃离父亲的怀抱。痛定思痛之后,父亲毕竟还是父亲,儿子的逃离只能是暂时的,他最终逃亡的方向肯定是关于父爱难以磨灭的缤纷记忆。

1968年,诗人阿橹3岁。在家乡宾县小镇上一家陶瓷厂当厂长的父亲,再也经受不起一场场命运风波的不断折磨。阿橹眼看着父亲病了,身体垮了,撇下母亲和5个尚未成年的孩子,他的眼泪随着雨水一起崩落。天天哭喊着要父亲,阿橹一定抱过父亲床头的药罐子,那里面有父亲渴望生命常在的阳光。父亲的过早离世,使得家庭失去了支柱,这让阿橹变得勤奋和坚强的同时,也让他一次次地沉迷在短缺的父爱中而不能自拔。作为儿子人生导师的父亲,犹如成长的护栏,一旦失去护栏的保护,儿子的性格在人生的考验中也容易滑向失控的地步,阿橹后因贪恋钱财而起歹念残害他人终被绳之以法,即为例证。

空白的情感可以写上最美的诗句,针对不再空白的情感,哪怕多写一句诗,都是乱码。阿橹与歌星娃娃无果而终,其法国妻子先是到俄罗斯经商,后在法国自杀,他们的孩子交由姥姥抚养。写作阿橹的时候,我很纠结,反复思忖着,要不要重读一个坏人曾经写下的诗歌?对于阿橹来说,其诗歌一点也不坏。重读阿橹的意义或许在于,其人与其诗之间巨大的反差,让我们更加清醒地认识到必须加强包括诗歌等艺术在内的人生道德修养,以防止人性沦落的蜕变。阿橹害人害己,其人生轨迹固然扭曲,然而,其诗歌却是无辜的。据说,阿橹留诗有一千首之多,这是否说明,他作为一名诗人在写诗时,曾经一千次地面对自己?审视自己?嘲笑自己?拷问自己?这里包括一个人的高尚和卑鄙。对于父亲,没有给他过多留下深刻印象的父爱,阿橹又会告诉我们些什么呢?

“总是在葵花凋谢的时候/想起父亲/总是在秋天,总是在一场没完没了的/寒雨里吸烟/灿烂的葵花谢了/没有什么能比这更让我们/牢记童年一样的月光/照在一样枯萎的葵盘上/我领着我的孩子在午夜的河岸等船//总是在一首乐曲里/看到重新盛开的葵花/看见父亲扶犁耕作的双手/看见母亲拄锄愁望的背影/看夕阳下面/晚炊萦绕的村庄//每年每年/我都有不同的梦回归葵花/成熟的籽粒变黑/太阳消失了/我总是在太阳消失的时候/想念父亲/我无法告诉我太小的孩子/在乡下/无数的葵花正在凋谢//我无法让我太小的孩子知道/秋雨正急的时候/抑或一场突来的大雪/遮盖了所有回家的道路”(阿橹《乡间轶事》)

抽出诗歌中的名词。葵花,父亲,秋天,寒雨,葵花,月光,葵盘,孩子,午夜,河岸,船,乐曲,葵花,父亲,犁,双手,母亲,锄,背影,夕阳,晚炊,村庄,梦,葵花,籽粒,太阳,父亲,孩子,乡下,葵花,孩子,秋雨,大雪,家,道路。过一遍,留下粗浅的印象。全诗分4节。下面开始思索,第一小节,向日葵在8、9月份凋谢,父亲坐在秋雨里吸烟,雨下个没完没了,下得葵花都谢了,面对此情此景,童年的月光又照回来了,照在枯萎的葵盘上,诗人感到单纯又快乐,诗人领着儿子在午夜河岸等船,要往哪里去?寻找儿子的爷爷也即诗人的父亲不成?幸福需要分享,儿子有诗人这个父亲领着,诗人也需要有父亲带领。第二小节,音乐响起,葵花再度盛开,父母亲在葵花影子里耕作,他们的儿子在哪里?他们的孙子在哪里?就在夕阳下的炊烟里。第三小节,一年又一年,做梦都想回到葵花盛开的时光,亲眼看着父亲像葵花籽一样衰老,每当太阳下山,向日葵就可以在黑暗中休息,一生向阳的父亲早已长眠,思念再也没有着落。诗人不知如何对儿子说起葵花的凋谢正如父爱的流逝。第4小节,一场秋雨一场梦,紧跟着就是大雪,所有道路都将被覆盖,包括登船逆流寻找父爱的那条水路。而曾经遗传的父爱,就继承在诗人和儿子牵领的大小手之中,一颗饱满的葵花籽在伸开的手掌心,闪亮着黑眼珠似的光芒……

(未完待续。望读者赐正,转载须经作者同意。)

2020.6.17偃师。

-

- “中国最富村”——华西村,从人均百万,到最富神话破灭

-

2025-01-02 06:10:45

-

- 钱嘉乐:武替天花板,经历4段热烈恋爱,最终娶家境优越的汤盈盈

-

2025-01-01 19:55:42

-

- 6本已完结明星主角的美娱小说,化身最闪耀的星,世界是我的舞台

-

2025-01-01 19:53:27

-

- 一直在路上|国内最美的10条火车旅行线路,适合一个人去!

-

2025-01-01 19:51:12

-

- 中国证券史上最黑暗的一天——327国债期货事件

-

2025-01-01 19:48:57

-

- 这三个地方的夜色,大概最能体现“夜上海”的气质

-

2025-01-01 19:46:42

-

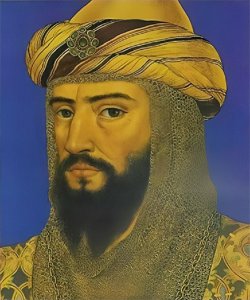

- 世界著名人物篇——萨拉丁:中世纪最伟大的穆斯林统帅

-

2025-01-01 19:44:27

-

- 走进明溪丨中国绿都·最氧三明,这里是明溪!

-

2025-01-01 19:42:12

-

- 跟大家分享一下最火的9个日本潮牌

-

2025-01-01 19:39:57

-

- 阿尼尔印度首富,因拖欠中国巨额债务149亿元,最终被起诉至法庭

-

2025-01-01 19:37:42

-

- “最红裸模”张筱雨:22岁时拍写真火爆全网,如今将近40岁仍单身

-

2025-01-01 19:35:27

-

- 虞梦:被誉为《西游记》最美妖后,童星出道,却闪婚央视主持人

-

2024-12-31 21:56:01

-

- 王者荣耀摘星杯:西安交通大学夺冠,北笙成为最大赢家

-

2024-12-31 21:53:47

-

- 重庆坐船游三峡到宜昌,需要多长时间,最短仅需1天6小时

-

2024-12-31 21:51:32

-

- 西班牙最“浪费”的节日,100吨番茄被浪费,3万多人参与战斗

-

2024-12-31 21:49:17

-

- 郑爽回归微博:晒美照送祝福,努力经营自己的人生最重要

-

2024-12-31 21:47:03

-

- 难得一见的6种“野味”,图四基本没人吃,但却是农村孩子的最爱

-

2024-12-31 21:44:48

-

- 盘点!芝加哥公牛队史最强阵容

-

2024-12-31 21:42:33

-

- 绝美婚纱照!三亚婚纱摄影排名前五人气哪家最好?备婚关注

-

2024-12-31 21:40:18

-

- 盘点勒布朗·詹姆斯生涯十大绝杀:最低调的绝杀之王,历史第一

-

2024-12-31 21:38:04

祸国害民 让人咬牙切齿的慈禧在一直地狱(流言)

祸国害民 让人咬牙切齿的慈禧在一直地狱(流言) 浙江苍南女民警汪茜茜被奸杀案,劫犯创造警察身份将其杀死

浙江苍南女民警汪茜茜被奸杀案,劫犯创造警察身份将其杀死