徐家大院—— 铜仁古城最为久远的 宅院建筑标本

徐家大院—— 铜仁古城最为久远的 宅院建筑标本

本文转自:铜仁日报

明末之前,铜仁府城约“半数”房舍为徐宰六家族的宅院。徐宰六生三子,其中大房的主宅居徐家巷北侧,二房的主宅居徐家巷南侧,三房的主宅居万宫馆一带。随着徐家几代繁衍,截至徐氏隐居茶园山前,各房的后裔又相继在今万家巷、小十字等多地建有宅院、房舍,故而当时即有“徐半城”之称。

徐宰六(字北楼),即为秦朝著名方士徐福的五十六世后裔。据明万历《铜仁府志》记载:徐宰六原本是江西临川的一个秀才,后来深受其家传影响,专攻风水学,成了临川一带的风水大师。他以堪舆为业,小有一些积蓄,便出门云游四方。嘉靖初年,徐宰六来到铜仁,“喜其山水佳胜,乃迁居焉”,从此落籍于此,并重操旧业。据传,他曾为重修铜仁府衙、府学,以及陈时谟等名士看过风水、正过屋基等,其积蓄甚丰。作为风水大师,为建造自己的宅院当然择的是藏风聚福的宝地,所以他相中的第一块宅基即是现今徐世政所居的徐家大院遗宅(即徐家巷的北院,天主教堂侧),是可谓铜仁徐氏的第一所祖宅。

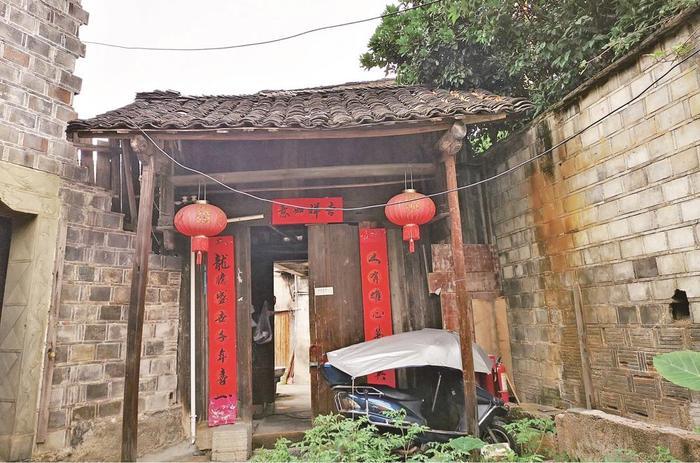

该宅院宽近30米,进深50余米,占地约1500平方米。其主宅(正堂)坐北朝南,另有厢房、配房数栋,大门朝东南呈八字敞开,院墙高耸,青砖灰瓦,气势恢宏。作为明嘉靖初年的古建,历经500余年的世事沧桑,其完整建筑早已面目全非,尤其近期古城改造,又将其旧址削去大半,所幸除了半圈围墙外,尚有局部阶檐石、天井地铺石、一尊磉墩石和石碓窝残存。其中:

天井地铺石的形款、格调十分讲究。整个天井呈正方形,横竖29尺,其周边为两宽一窄青石板铺就,中间全是20厘米等边六棱呈型的青石块镶成,横竖均为12块。这些六棱石块虽然大多被时间摧残而破碎,但仍可见其当初十分考究的加工与镶嵌工艺。所有六棱石块规格一致,其六个边都修锉得非常平整,尺寸精确,镶嵌规正,相信所有六棱石块任随镶于何处,都会收到相同效果,各边的缝隙极为协调、标准,将整个天井的地面装饰得十分高雅、大气。

遗存的磉墩石从设计到制作都可谓别具匠心。该磉墩石总高35厘米,共分四层造型:上面为圆,圆盘直径50厘米,圆鼓直径54厘米;下为方,横竖55厘米;中为两道八边形,均为23厘米等边。从圆到八边,再到四边,过渡自然、协调,也似乎与徐宰六所奉行的阴阳风水理念相吻合,即贯穿了“天圆地方”的传统习俗和文化理念。这是不是徐宰六自己特地设计的造型?我们虽无从考订,但其构造形状的确颇具内涵,尽可让人解读。圆为天,位在其上,寓意顺应天时,周而复始,春夏秋冬自为贵;其圆的构思即为浪涌金鼓,寓意“聚宝”,财源旺盛。方为地,位在其下,寓意坐地安稳,感通万物,东西南北皆纳富。在其“天”与“地”之间,着意构思两道八棱形,极其耐人寻味,亦是该磉墩石最为堪绝的构思。这两道八棱形,八个边的上下都各在同一平面,用尺子度量,其边长也都一样尺寸。如此重叠的等边八棱形,按理不该分出异样,然而在我们肉眼看上去,它却极其分明地让你感觉到是一阴一阳的两个等边八棱形(见上图)。其阳者稍薄,在其上,边外扬,棱角突出;阴者稍厚,在其下,边内敛,棱角模糊。寓意阴阳八卦,以其立体的“阴阳八卦”形,诠释平面的“阴阳八卦”图,取“阴阳结合,万物相生”之义;同时亦取八方来财,人畜兴旺之义。还有一个细节,即是最底层的正方形,其四个角均削成了10厘米的切角,变成为非正八边形,与中间的两道正八边形作了适当的呼应,亦可解读为尽管历经天地变化,而人间万物却始终如一,持久不衰。

当然,我的上述解读不一定准确,但有一个事实是肯定的,即徐家大院的建筑遗存,虽剩无几,然其“质”与其“量”都弥足珍贵!论其“质”,那天井地铺石是绝对的豪宅大院之庭院装饰,那磉墩石是绝对的殿堂建筑之柱础,都是铜仁现今不可多见的、明嘉靖初年的宅院建筑标本,比府城遗存下来的最早的石城墙,至少还要早十多年(最初的土改石城墙,实施于嘉靖二十二年至二十九年),而且我们还可以从其构造上揣测到当时铜仁城的宅院规模与其建筑工艺,以及所折射出来的意识形态等文化现象。论其“量”,物以稀为贵,在铜仁府城中,如此加工的宅院石材建筑构件,恐怕是唯一的遗存。就此,笔者以为应当引起有关领导与职能部门的高度重视,建议将此列为“国保”中的重点保护对象!采取切实措施实行有效保护。

-

- 爱因斯坦公认的高智商, 其实他的智商仅200, 比最高者落后150

-

2024-06-27 09:10:00

-

- 小儒尼尼奥:MNM都是世界最佳,但能否管理好自我是一大难题

-

2024-06-27 09:07:46

-

- 杂家:什么都知道,什么都不精通,最后淹没在历史长河中

-

2024-06-27 09:05:31

-

- 盘点娱乐圈婚内出轨的6大明星,最后一位连命都丢了

-

2024-06-27 09:03:16

-

- 酒神大婚王思聪最嗨?既当伴郎又是泊车小哥,还送劳斯莱斯做贺礼

-

2024-06-27 09:01:01

-

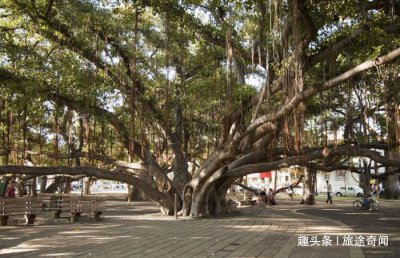

- 这是全球最大树,树龄250年,现实版“独木成林”!

-

2024-06-27 08:58:46

-

- 河南最“牛”小镇, 不仅有高铁站和火车站, 竟然还有机场

-

2024-06-27 08:56:31

-

- 易烊千玺军训照曝光,“生图照”暴露真实颜值,三只里最丑那位?

-

2024-06-27 08:54:17

-

- 英国112岁最长寿老人去世:人生路漫漫,拼的就是3件事!你可以吗

-

2024-06-27 08:52:02

-

- 天津不只有狗不理包子,还有亚洲最集中的“意大利建筑街区”

-

2024-06-27 08:49:47

-

- 她是86版西游记最美的女儿国国王,图三,朱琳惊艳时光的青春照

-

2024-06-26 21:37:30

-

- 国内最值得去一次的美丽海岛之一澎湖列岛

-

2024-06-26 21:35:15

-

- 此国没有和中国建交, 国旗是龙旗, 最落后国家

-

2024-06-26 21:33:00

-

- 广州郊区这个村子,被称为“广州最后一片星空”,但知道的人不多

-

2024-06-26 21:30:46

-

- 大胃王密子君最寒酸的一次吃播,一顿饭才吃几十元,真的破产了吗

-

2024-06-26 21:28:31

-

- 当年看到肖全拍摄的《我们这一代》中,最为惊艳地莫过于易知难

-

2024-06-26 21:26:16

-

- 我国最“搞笑”的3个地名:当地人也无奈,网友:娱乐大众了

-

2024-06-26 21:24:02

-

- 珠峰不仅世界最高,而且怪事多!

-

2024-06-26 21:21:47

-

- 赵薇王俊凯逛菜场,不敢看最后1张图,没有P图的她吓到我了!

-

2024-06-26 21:19:32

-

- 老版封神榜演员现状,最美妲己曾锒铛入狱,他却已经去世29年

-

2024-06-26 21:17:18

祸国害民 让人咬牙切齿的慈禧在一直地狱(流言)

祸国害民 让人咬牙切齿的慈禧在一直地狱(流言) 浙江苍南女民警汪茜茜被奸杀案,劫犯创造警察身份将其杀死

浙江苍南女民警汪茜茜被奸杀案,劫犯创造警察身份将其杀死